検査

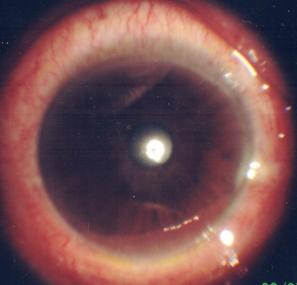

ミドリンPアレルギー

散瞳検査にはミドリンP、ミドリンM、ネオシネジン、サイプレジンなどの点眼薬が使用されます。このうちミドリンPが最も一般的です。ミドリンP点眼液は商品名で、一般名はトロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液です。後発品として、ミ ...

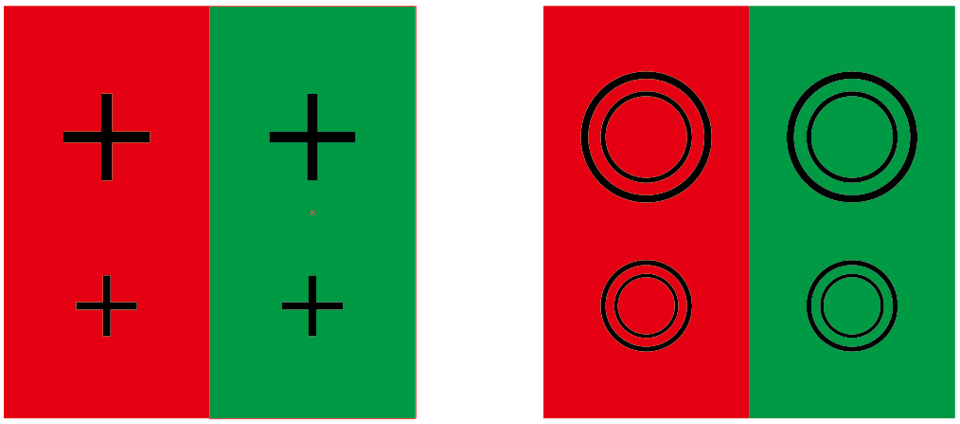

続きを読む赤緑テスト(2色テスト)

- 山梨の目医者

- 2021年9月15日

- 患者さん向け, 検査, 視力/近視/老視/メガネ, レッドグリーンテスト, 赤緑試験, 過矯正

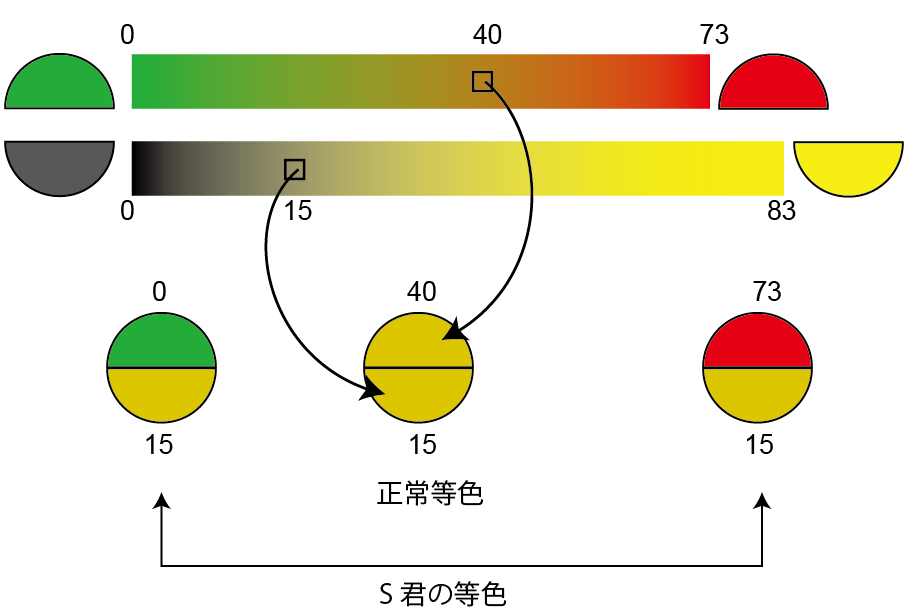

視力検査やメガネ処方の検査では、黒の十字線(二重の黒丸のこともある)が赤と緑のどちらでくっきり見えるかを尋ねられることがあります。これは赤緑テスト(レッドグリーンテスト)または2色テストと呼ばれる検査です。 低矯正と過矯 ...

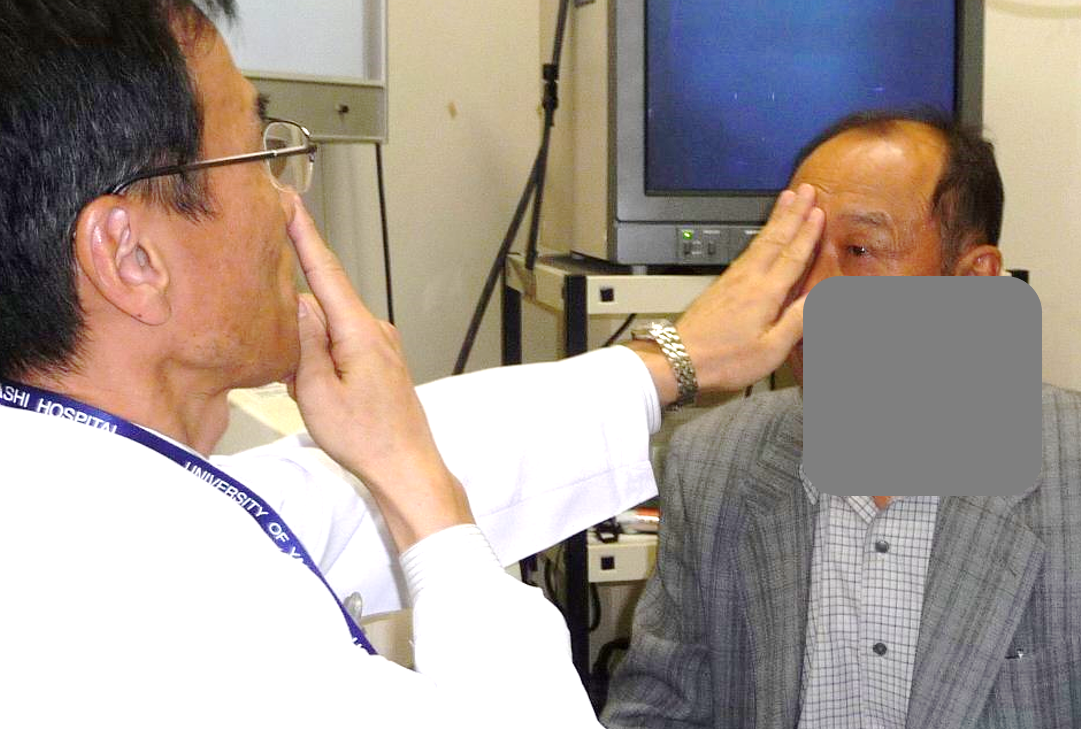

続きを読む片目を隠して見え方チェック

以前、目の愛護デーのポスターに「片目を隠して見てみよう」というのがありました。視力や視野が障害され病気が片目にあっても、反対側の目が正常だと両目ではよく見えるので病気に気づかないのです。そこで左右いずれかの目を自分の手で ...

続きを読む